工法概要・特徴

一般的な泥濃式推進工法のカッタ室内の性状は、安定液理論の考え方の液性状態で切羽の安定を図っていますが、

透水係数の非常に高い地盤や空隙率の大きい地盤および礫率が高くバインダ分(75μm以下の成分含有量)の少ない土質等は、

逸泥現象や分離沈降・閉塞現象が起こりやすく、切羽の安定を欠く場合があります。

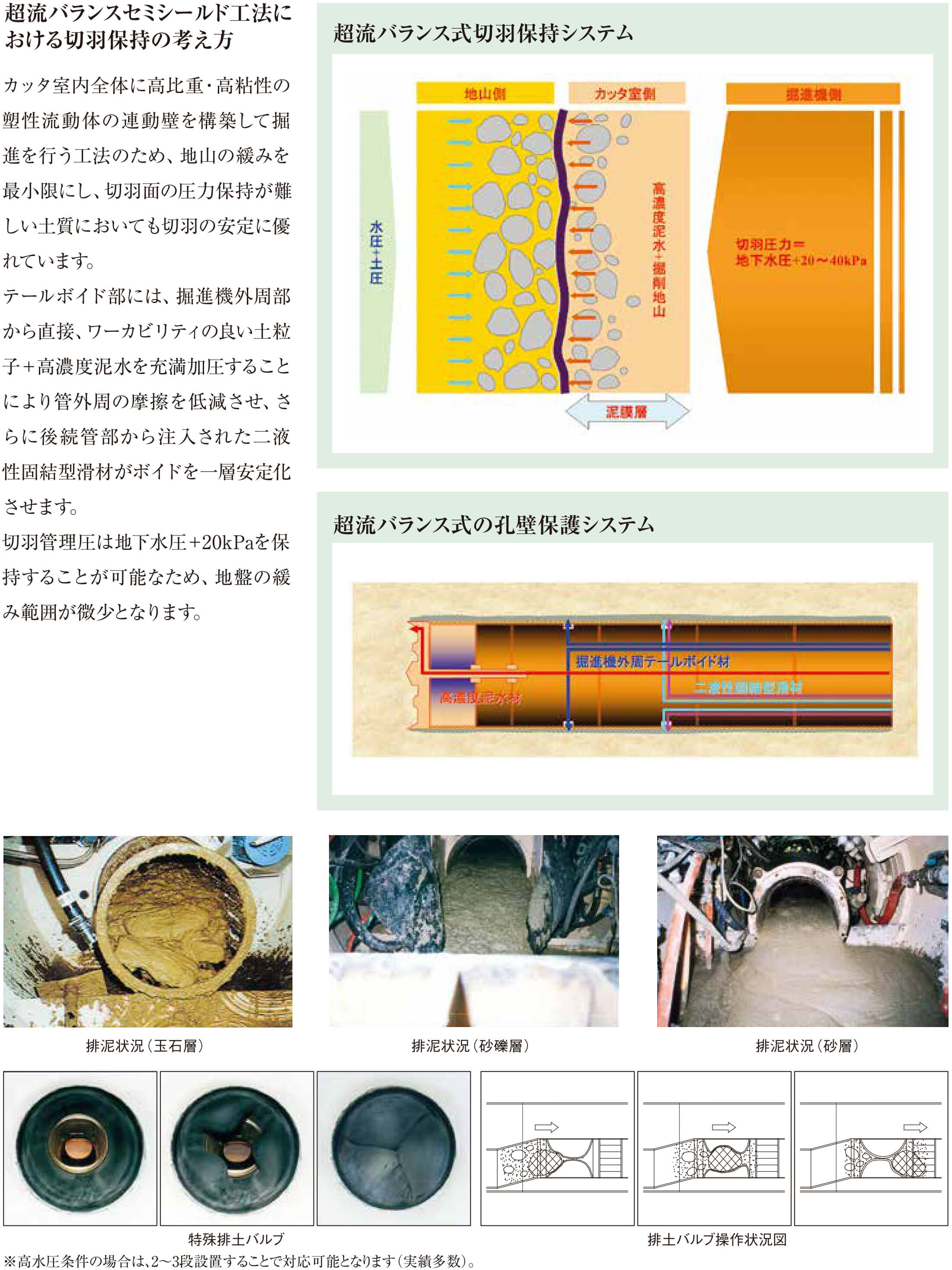

本工法は、そのような不安定要素を解消するために、カッタ室内全体を塑性流動体と液性流動体の中間的な性状(泥土性状)により、

カッタ室内全体を泥膜層として地山とのバランスを図ることが可能なため、切羽の安定に優れています。

これら切羽理論を推し進めるために、カッタトルクの向上(α値10~40)と、攪拌・混合に優れた特殊切削ビット等の装着により、

多様な土質への適用が可能で、土質条件に応じたカッタラインナップ

(スポーク式カッタ、ビット単体カッタ、多軸自転・公転カッタ)により、適用範囲を拡大しています。

なお、本工法は(公社)日本推進技術協会が定める『泥濃式』の範疇に認定されています。

さらに、小土被り施工時の安定性の向上を図る上で、スクリュ排土を併用した『泥土圧兼用型泥濃式』にて対応します。

〈大中口径推進工法の分類〉

※超流セミシールド協会では、呼び径600~2,400mmまで適用可能です。

その他、特殊な施工条件についても対応が可能です。

注入系統

一般的な泥濃式推進工法は、切羽の安定と推進管外周部の摩擦力低減のための2系統注入(高濃度泥水材+二液性固結型滑材)となっている。

しかし、この場合、掘進機外周部に効果的な高濃度泥水材の注入がされず、アーチアクションの形成ができにくい状況となる。

超流バランス式では、そのような課題を解決するために、掘進機外周部からテールボイド注入をおこない、

アーチアクションの形成とフリクション低減を実現できる一次テールボイド形成システムである3系統注入

(高濃度泥水材+掘進機外周テールボイド材+二液性固結型滑材)を採用している。